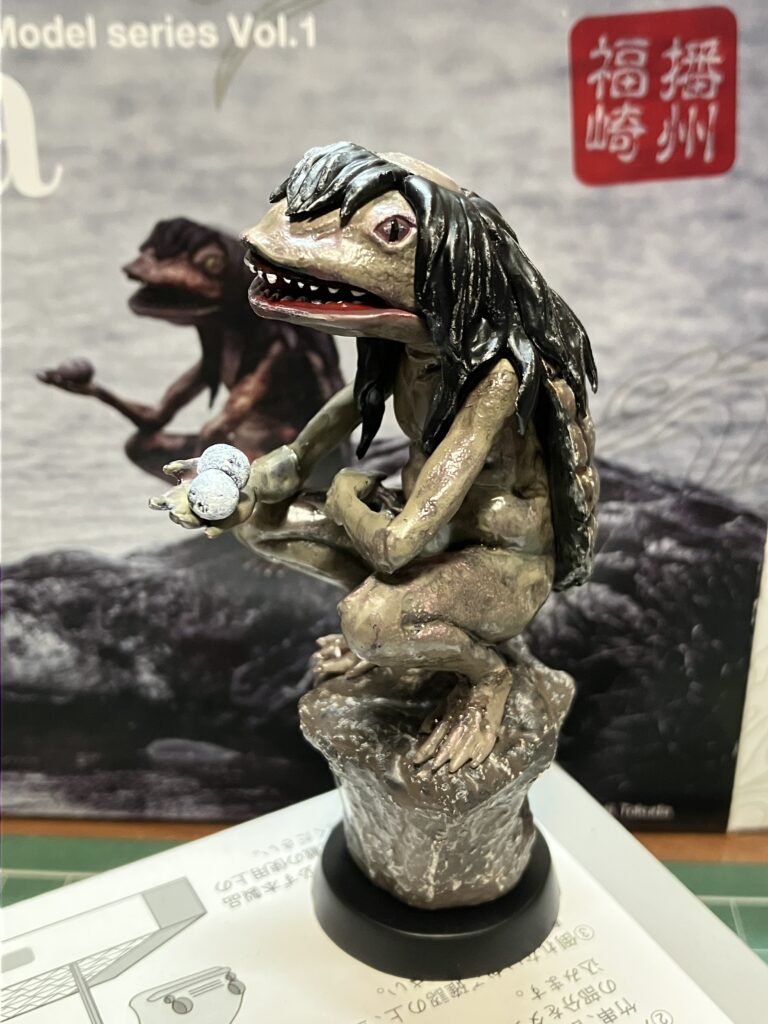

河童のガジロウとは。。

福崎町は民俗学の父といわれている柳田國男のふるさとであり、彼の著書でさまざまな妖怪が登場します。このガジロウは、その中でも柳田が書いた回顧録「故郷七十年」で登場する「河童(ガタロ)」の弟役として誕生しました。川で待ち伏せていて、遊びに来た子どもたちのお尻から、尻子玉を抜いてしまう愉快なヤツです。この尻子玉というのは、河童が人間のお尻から抜くと言われている架空の臓器で、尻子玉を抜かれた人間はふぬけになるとかならないとか。

(引用元:福崎町HP)

兵庫県福崎町出身の民俗学者・柳田國男の作品に登場する河童を、町おこしのために地域振興課の職員で造形作家でもあった小川知男さんがデザイン。気味の悪さやリアル感を追求し子供が泣くようなものにしてブレイク。すっかり福崎町の観光名所となりいまでは天狗や鬼など複数の妖怪が跋扈する一大妖怪観光地となっている。(なおデザインを担当した小川さんは2021年に亡くなられている。)

で、今回のキットは福崎町観光協会 福崎町妖怪プラモデル「河童のガジロウ」

ホワイトドライブラシに挑戦

今回は小さいキットで筆塗り中心なのとオドロオドロシイ雰囲気を出すために陰影を強く出したいのでX(旧twitter)でいろいろ塗装手法を探った結果、「ホワイトドライブラシ」手法で行くことにしました。

黒下地に白色をドライブラシしてから薄めの塗装を重ねていくことで陰影がしっかりして適度にムラとリアル感が期待できるもよう。

さっそく

今回は黒下地はMr.ホビーカラーのブラックサフにアクリル絵の具でホワイトを載せてます。

メッチャ簡単なのにさっそくイイ感じ。

本塗装はコレ

シタデルカラーの「ナルンオイル」で緩めたタミヤアクリルです。タミヤアクリルはちょこっとで結構色味が出ますので、調色はかなりちょこっとづつで試していきましたがやはりちょっと濃かったかも。

ただちょっと乾きが早くて逆に塗りにくいので、アクリル絵の具のほうが良いかも、、次試してみますね。

皮膚の感じを出したくて赤み強め→うす茶色め→エナメル墨入れとしていきました。

ちょっとしたコツ

肩、肘、左手首、足首、首、顎の関節が接着になりますが、面積が狭くどうしても強度が弱い。

ドライブラシの圧力でポロポロ落ちちゃう。。

なので対策として、だいたいのブロック単位で接着して合わせ目処理して、そのバラバラのまま黒下地→ドライブラシ。組み立ててから関節をまたパテ処理してから黒下地→ドライブラシ。

顎周り・首周りは口・舌・歯と塗り分けが多いので、先に各パーツを塗装してから接着。

髪の毛で肩と顎は隠れますし首はモールドで皺がイイ感じに入ってますので多少の合わせ目は問題ナッシングです。

完成!

ちょっと今回は中間の撮影を端折りまくってしまったのでいきなり完成した感じ、、

実際は毎日少しづつ進めて3週間くらいの製作期間です。

イイ感じの濡れ感、新鮮な尻子玉な感じです!

ポイントは光沢感ですかね、、

プラモデルとしての質感を求めるとフラットクリアでつや消しにしたほうが良いのですが、河童なので基本濡れてないとタヒにますのでね、、

スプレーはサフの時にちょっとだけ使うくらいでしたので、毎日ちょこちょこ進められるのが凄く楽しいキットでした!次は鬼でもつくろうかなっと。

塗装ブースはツインファンがおススメです!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4651d482.45283318.4651d483.af257716/?me_id=1401329&item_id=10181205&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmid9-hobby%2Fcabinet%2Fitem%2F144%2F4973028420180.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4651ec5b.24bb878b.4651ec5c.2692700f/?me_id=1206032&item_id=14362741&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0132%2F4950344078431.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント